攀枝花市农业农村局 关于印发《攀枝花市牛羊布鲁氏菌病净化 工作方案》的通知

www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2025-04-22 来源:攀枝花市农业农村局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:

各县(区)农业农村(农业农村和交通水利、农业农村和交通运输)局、国家钒钛高新区管委会社会管理局:

为深入贯彻落实《四川省畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案(2022-2026年)》文件精神,有序推进我市牛羊布鲁氏菌病净化工作,结合工作实际,现将《攀枝花市牛羊布鲁氏菌病净化工作方案》印发给你们,请认真遵照执行。![]()

![]()

攀枝花市农业农村局

2025年4月18日

攀枝花市牛羊布鲁氏菌病净化工作方案

布鲁氏菌病(以下简称“布病”)是由布鲁氏菌属细菌感染引起的人畜共患传染病,是当前国家重点防控的人畜共患病之一。为加强畜间布病防控,降低流行率和传播风险,促进畜牧业高质量发展,维护人民群众身体健康,制定本方案。

一、总体要求

(一)基本原则。

1.源头防控,突出重点。坚持人病兽防、关口前移,重点抓好调入动物监管、普查、抽检、监测阳性动物扑杀和无害化处理,强化阳性场群跟踪监测净化,有效降低传播风险。

2.因地制宜,综合施策。坚持一地一策,根据布病发生和流行病学调查情况,以县为单位制定净化实施方案,有效落实监管、监测、消毒、宣传等综合性防控措施,稳步推进布病净化工作。

3.健全机制,持续推进。坚持夯实基础,不断强化基层动物防疫体系建设,压紧压实属地管理责任、部门监管责任和生产经营者主体责任,建立动物卫生监督、疫病预防控制和农业综合执法联动协作机制,布病净化评估动态管理机制和跨部门联防联控机制。

(二)净化目标。

到2026年,攀枝花市畜间布病总体阳性率有效降低,个体阳性率控制在0.1%以下,群体阳性率控制在0.5%以下,种畜场、规模场全部实现净化,牛羊群体健康水平明显提高,净化成效持续稳固。

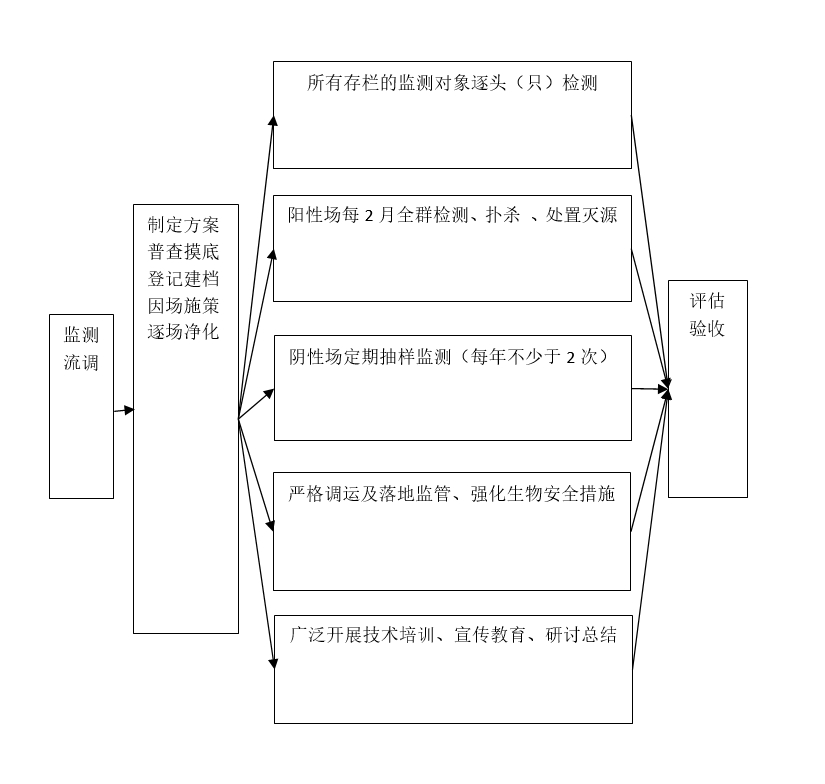

- 技术路线与净化流程

(一)技术路线。

![]() (二)净化流程。

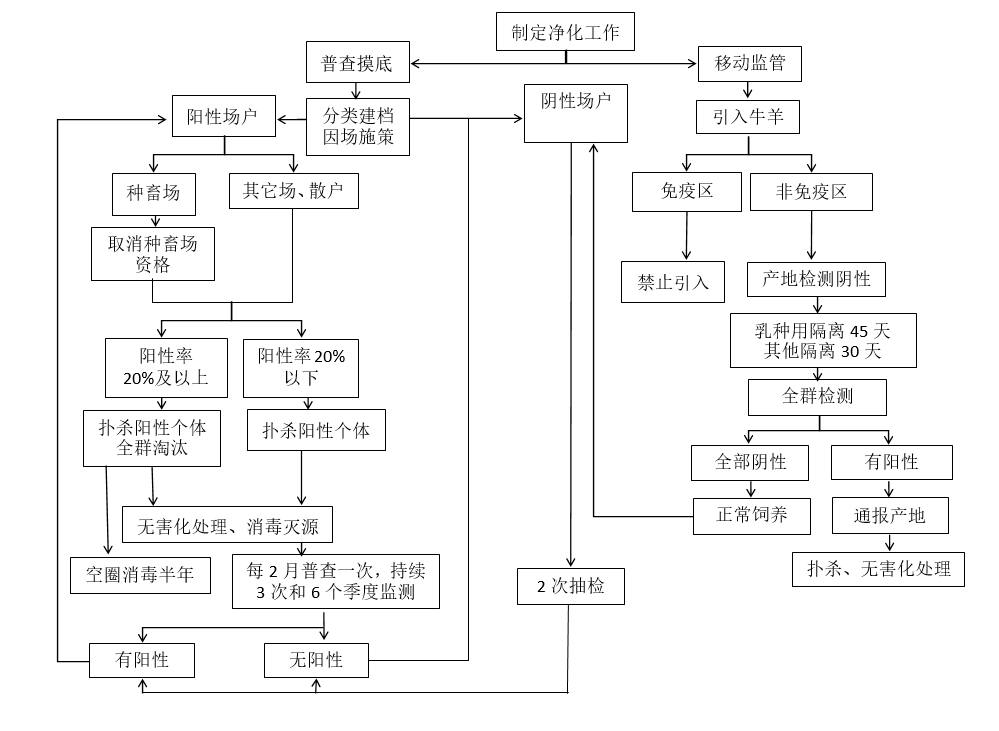

(二)净化流程。

三、方法与措施

(一)监测诊断。

1.监测对象

监测对象:3月龄以上的羊,8月龄以上的牛,孕羊、孕牛可根据具体情况适时开展检测。

2.监测方法

监测方法:以血清学诊断方法为主,结合临床表现、流行病学调查和病原学诊断进行监测。

初筛试验:采用虎红平板凝集试验(RBT)或间接酶联免疫吸附试验(iELISA)(GB/T18646)。

确诊试验:采用试管凝集试验(SAT)或竞争酶联免疫

吸附试验(cELISA)(GB/T18646)。

病原学诊断采用聚合酶链式反应(PCR)方法。

3.监测范围和数量

普查:对所有存栏的监测对象逐头(只)检测。

抽查:抽检比例不低于养殖场(户)存栏量10%,每场(户)抽样数量不少于10份,存栏量在10头(只)以下的全群检测,种公畜、引进畜逐头(只)检测。抽样时,优先选择高风险动物(发生过流产、死胎、生产后1个月内牛/羊及其同群畜和新引进牛/羊等)和病死动物。活畜交易市场、屠宰场、无害化处理厂至少每年开展2次抽样检测,每个场点每次抽检30头(只),不足30头(只)的全采。

4.样品采集与保存

血清样品:常规消毒,颈静脉采血,采血量为3-5ml,勿采用含抗凝剂采血管。全血置于自然环境中析出,尽可能不采用离心,避免震荡、抖动导致溶血,影响判定。新分离的待检血清应尽可能立即检测,避免反复冻融。

病原学样品:采集监测对象流产物及正常产胎盘、乳汁、阴道分泌物或屠宰畜脾脏等10g左右。不能立即开展检测的样品,-20℃冷冻保存。

5.分类管理

阳性场(户):监测中发现阳性个体的养殖场(户)为阳性场(户)。阳性场(户)每2月进行一次覆盖全群的采样检测,连续3次未检测到布病阳性的,每季度开展1次监测;连续6个季度监测无阳性后,评估认定为净化场(户)。

阴性场(户):阴性场(户)每年至少开展2次抽样检测。

(二)处置灭源。

1.报告和通报

1.1任何单位和个人发现疑似疫情,应当及时向当地动物疫病预防控制中心报告。

1.2县级动物疫病预防控制中心要及时将布病阳性情况报告本级农业农村主管部门和市动物疫病预防控制中心,同时通报本级卫健部门。

2.应急处置

各县(区)要抓紧做好布病防控应急物资储备,建立疑似疫情核查制度,一旦接到疫情报告,要立即派专家组到现场,开展临床诊断和采样送检,监督业主采取隔离、限制移动、消毒等应急措施。对同群受威胁牛羊,要立即隔离,限制移动,并按照相关技术规范进行跟踪监测和持续净化。加强对周边环境、场内设施设备和进出人员、车辆的消毒。同时开展应急流行病学调查,进行疫源追溯和追踪。对受威胁的同群畜实施隔离净化。隔离期间,每2月监测1次,连续3次检测均为阴性,方可解除隔离。

3.阳性扑杀

扑杀方法:采用不放血方法进行扑杀。

扑杀范围:阳性率大于或等于20%的场(户),扑杀阳性个体,全群淘汰;阳性率小于20%的场(户),扑杀阳性个体。

4.隔离

在养殖场生产区域下风口用2道栅栏或实体围墙隔离,设置阳性动物隔离区,与健康牛羊舍保持至少5米距离。隔离区内工作人员、车辆、用具等要相对固定,进出口设置专门消毒设施,对进出的人员和车辆等进行严格消毒。

5.无害化处理

按照病死及病害动物无害化处理相关技术规范要求,对病死、扑杀牛羊进行无害化处理,对日常检疫中发现的患病牛羊及其流产胎儿、胎衣、排泄物、乳、乳制品等进行严格彻底的无害化处理,对患病动物污染的场所、用具、物品严格进行消毒。由无害化处理公司统一处理的,一律收集后交由其进行处理;无统一处理条件的,设立专门的无害化处理池。

6.消毒

对阳性动物污染的牛羊舍、运动场、运输设备、用具、物品等,要每天至少2次严格消毒,持续2周以上。阳性动物隔离区每天至少全面彻底消毒2次,直到隔离的阳性动物全部处置完毕为止。牛羊产后要对产房进行全面彻底消毒,对流产物污染的地方进行严格彻底消毒。

饲养场的金属设施、设备可采取火焰、熏蒸等方式消毒;养畜场的圈舍、场地、车辆等,可选用2%烧碱等消毒药消毒;污染的饲料、垫料和阳性动物粪便等等,可采取深埋发酵或焚烧处理;皮毛消毒用环氧乙烷、福尔马林熏蒸等。

7.流行病学调查

对阳性动物、阳性场(户)及流行病学关联场(户)开展流行病学调查和疫源追踪,消除隐患。

(三)移动监管。

1.调入监管

1.1严格落实农业农村部调运规定,除布病无疫区、无疫小区、净化场,以及用于屠宰和种用、乳用牛羊外,严禁布病易感动物从高风险区域(免疫区)向低风险区域(非免疫区)调运。

1.2对于市外调入用于饲养的牛羊,需持输出地动物疫病预防控制机构(或有资质的三方检测机构)出具的离开产地前21天首尾2次布病抗体检测阴性报告,方可调入。调入目的地后,须向输入地县级农业农村主管部门报备。

1.3牛羊调入输入地后,应在24小时内主动向县级农业农村主管部门报告,种用、乳用牛羊需隔离观察45天,其他牛羊需隔离观察30天,经全群检测阴性后,方可解除隔离,正常饲养;检测为阳性的,及时通报输出地农业农村主管部门或动物疫病预防控制机构。

2.调出监管

2.1阳性场(户)禁止调出种用动物和继续饲养用动物;确需调运屠宰用动物,须经本辖区动物疫病预防控制中心逐头(只)检测,结果为阴性方可调运,并严格执行从养殖场到屠宰场点对点运输。

2.2阴性场(户)调运牛羊须经本辖区动物疫病预防控制中心进行抽检,结果为阴性方可调运。

(四)净化监督。

布病监测阴性应作为种畜场《种畜禽生产经营许可证》发放或换证的必备条件,各级农业农村部门要对辖区内牛羊布病净化工作进行全程监督。

(五)人员防护。

严格按照有关技术要求,相关从业人员切实做好个人防护。牛羊养殖、屠宰从业人员每年要定期进行健康检查,发现患有布病的应调离岗位,及时治疗。

(六)宣传教育。

通过举办培训班、印发宣传资料、编印技术手册、发放告知书、新媒体平台等方式,加强对饲养、防疫、检疫、屠宰、实验室检测等从业人员的培训,提高个人防护意识,确保人员安全。加强与相关部门的联系合作,加大布病防控知识的宣传力度,让广大群众认识布病的严重危害,熟悉布病的防护知识,为布病净化营造良好氛围。

四、档案管理

县(区)农业农村局要落实专人负责收集、整理和保存布病净化工作资料,建立连续、完整的布病净化档案。

基础资料:布病防控相关文件、方案计划、培训宣教、人员防护、工作总结等资料,按年度汇总。

监管资料:所辖区域牛羊等易感动物养殖、检疫、引入、调运等监管资料,按年度汇总。

检测资料:所辖区域布病监测方案、监测记录、检测报告、流行病学调查、数据总结等资料,按年度汇总。

阳性场(户)专卷:所辖区域阳性场(户)基本情况、普查监测记录、流行病学调查、检测报告、扑杀和无害化处理、消毒、调运、配种等资料,每个阳性场(户)单独成卷,连续记录记载。

五、评估认证

根据《国家布鲁氏菌病防治技术规范》规定,结合本地实际,由市农业农村局按照相关要求开展市级评估认证。

六、其他

本方案与上级发布的牛羊布病净化工作方案、技术规范等不一致的,按照上级要求执行。

川公网安备 51040202000005号

川公网安备 51040202000005号